Бог, дитя мое, создал человека из земли. То есть – после того, как создал все творение, как сад, сотворил светильники и украсил твердь. Луну, чтобы она начальствовала над всеми звездами ночи, как некое паникадило со многими огнями, малыми и великими, украшая небо. И землю со множеством деревьев, малых и великих.

А человек создан в конце, как царь над всем, как зритель, приглашенный в театр. О величие! О честь для человека! Все песнословит Бога – все одушевленное и неодушевленное. Одно – своим голосом, другое – движением своих листьев. Все имеет свой голос, и маленькая травинка, если сожмешь ее в руке, кричит: благоухание, которое она испускает, – это ее голос.

Итак, все, о чем говорит Святое Писание, – все появилось ради человека. Поэтому Он создал человека последним из всех, чтобы человек увидел все это зело доброе и, веселясь, наслаждался созерцанием этого.

А как совершилось создание человека? Взял Он землю – самое смиренное вещество, чтобы человек был всегда смиренным: нет ничего смиренней земли. Устроил глиняный домик и, дунув в него, создал человеческую душу… Итак, как в четыре стены из брения, вложил Бог божественное дуновение, вложил Свое дыхание.

О величие небесное! О слава и честь человека! Он смиренное брение, но и божественное дыхание! Наступит мгновение, когда он изменится. «Земля еси, и в землю отыдеши» (Быт. 3, 19). Исполнится слово нашего Создателя. А божественное дуновение, божественное дыхание – что станет с ним? Как земля возвратится в землю, так и душа, будучи Божиим дуновением, возвратится к Богу. Да, но как? Когда душа произошла от Бога, она была благоуханным божественным дыханием, но такова ли она теперь? Нет, не такова. Итак, что с ней будет? Необходимо очищение. Слезы, плач, боль, ибо ты опечалил столь доброго и благодетельного Отца, Бога, Который тебя, брение, так прославил, даровал тебе Свое божественное дыхание, – эти дела покаяния очистят тебя по Его благодати. Итак, плачь и рыдай, чтобы Он снова возвратил тебя в прежнее состояние.

И когда ты плачешь со жгучей болью в душе из‑за того, что согрешил, из‑за того, что опечалил Бога, после плача тебя осеняют утешение и отрада. И тогда открывается дверь молитвы.

Видел я плачущего человека, который хотел удержать слезы, потому что кому‑то случилось войти, и не смог их удержать. Ибо они текут с такой силой, как будто человека кто‑то смертельно ранил.

Молитва с болью рождает плач. Плач приносит слезы. Слезы, в свою очередь, рождают более чистую молитву. Ибо слезы, как благоуханное миро, отмывают грязь, и очищается дыхание Божие, которое, как некий голубь, затворено в четырех стенах, как в четырех стихиях… И тогда, лишь только разрушатся и упадут стены, голубь сразу летит к Отцу, от Которого произошел.

Однажды преподобному Иосифу написали о человеке, который усрердно подвизается в добрых делах, а в душе у него все еще господствует гордость.

На это будущий святой ответил: "Но разве ты считаешь, что человеку легко победить страсть?

Благодеяния, и милостыни, и все внешние добрые дела не смягчают надменности сердца. Но умное делание, боль покаяния, сокрушение и смирение – вот что смиряет бесчинное мудрование. И непослушный человек – это большой и неудобоносимый труд.

Только при крайнем терпении его можно привести в хорошее состояние. Только при крайнем терпении старцев, терпении и любви братии могут прийти в чувство жестоковыйные послушники. Но вот и они часто бывают необходимы, как правая рука. И почти всегда таким, у которых есть какое‑нибудь дарование, которого нет у других, трудно смириться. Они думают: они – что‑то, а другие – ничто.

Итак, нужно много труда и много долготерпения, пока не будет раскопано это старое основание гордости и не будет положено другое основание – смирение и послушание Христово. Однако Господь, видя труды и произволение и тех и других, попускает им такое искушение, которое противодействует их страсти, и по милости Своей спасает и их, "всем... хотяй спастися" (1Тим. 2, 4). Ты же смотри, на кого хочешь быть похож.

Лучше всего было бы, если бы все имели хороший характер, были смиренными и послушными. Но если окажется у кого‑нибудь природа жестче железа, пусть не отчаивается. Ему нужен подвиг, но по благодати Божией он может победить. Бог же не неправеден, чтобы потребовать одно вместо другого. Какие дал дарования, такого требует и воздаяния.

Потому что от начала творения Он на три чина разделил людей: одному дал пять талантов, другому – два, а третьему – один.

У первого – высшие дарования, он имеет более восприимчивый ум и называется богонаученным, ибо принимает от Бога без обучения. Такими были в древние времена Антоний Великий, святой Онуфрий, преподобная Мария Египетская, Кирилл Филеот, Лука Элладский и тысячи других, которые без наставника стали совершенными.

Второй должен научиться добру, чтобы его творить. Третий же, если и услышит, если и узнает, прячет его в землю – не делает ничего.

Вот поэтому существует такое различие среди людей и монахов, которое ты видишь. И поэтому прежде всего – «познай себя», то есть узнай самого себя, каков ты. Каков ты воистину, а не каков ты по твоему мнению. С таким познанием становишься мудрее всех людей, и в смирение приходишь, и благодать получаешь от Господа. Если же не приобретешь самопознания, а будешь рассчитывать только на свой труд, знай, что всегда будешь находиться вдали от пути. Ибо не говорит пророк: «Виждь, Господи, труд мой», а «Вижд, – говорит, – смирение мое и труд мой» (Пс. 24, 18). Труд – для тела, смирение – для души; и, опять‑таки, то и другое вместе, труд и смирение, – для всего человека. Кто победил диавола? Тот, кто познал собственную немощь, страсти и недостатки, которые у него есть. Боящийся познать себя пребывает далеко от знания и ничто другое не любит, как только видеть ошибки других и их судить. Он не видит у других дарований, а видит только недостатки. Не видит в себе недостатков, а только дарования. И это воистину недостаток, которым страдаем мы, люди восьмого века5, не признающие дарований друг в друге. Один лишен многих, но разве многие имеют их все? Что есть у одного, того нет у другого. И если признаем это, приходит большое смирение. Поскольку чтится и прославляется Бог, Который разнообразно украсил людей и показал неравенство во всех Своих творениях. Не так, как усиленно пытаются нечестивые ввести равенство, извращая божественное творение. Бог «вся премудростию сотворил» (Пс. 103, 24).

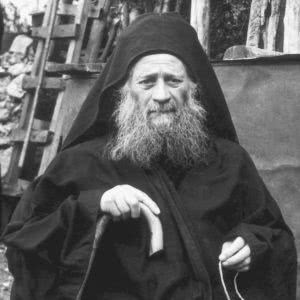

Преподобный Иосиф Исихаст исполнил на деле то, чему он учит других. Так, в начале своих подвигов он стремился к смирение и послушанию. Но долгое время ему не удавалось отдать себя в послушание к опытному духовнику. После множества неудачных попыток он встретился, а затем и сдружился с единомышленником, монахом Арсением. Вскоре, воспользовавшись рекомендацией Даниила Катунакийского, напомнившего друзьям о роли послушания и отсечении своеволия в монашеском делании, они перешли под учительство и послушание к старцу-албанцу, Ефрему Катунакийскому.

После его смерти они через некоторое время обрели нового наставника, смиренного и мудрого безмолвника, Даниила, подвизавшегося близ Великой Лавры, в келье святого Петра Афонского.

Иосиф перенял от него множество положительных черт. Подражая его аскетическим подвигам, он приучил себя к ещё большей строгости жизни, например, ограничению потребления пищи одним разом в день (рацион Иосифа составлял тогда меру хлеба и немного овощей). С ещё большим стремлением он стал бороться с собственной леностью.

Источник: сайт "Азбука веры"